: : : Batterie : : Instruments : Les tambours

: : : Batterie : : Instruments : Les tambours

Les tambours

Le mot tambour ("drum" en anglais du germanique "tromme" ("trommel" en allemand) probablement une onomatopée), vient du persan "tabir", mais on peut supposer que son invention est antérieure aux premières civilisations connues (on trouve déjà des représentations dans les bas reliefs antiques de Mésopotamie).

- . : Description générale : .

- . : Les kits standardisés : .

- . : Les bois utilisés : .

- . : Les métaux utilisés : .

. : Description générale : .

Les plus anciennes représentations connues viennent de fresques de tombes égyptiennes de la XIIème dynastie (environ 2500 ans avant Jésus-Christ). Elles sont associées à des fêtes profanes et des cérémonies religieuses (tambour est à simple peau collée, avec fût en bois ou terre). Des représentations assyriennes (environ 1000 ans plus tard) montrent des tambours digitaux à simple peau, fermés (en forme d'ogive) et à peau clouée.

Le tambour est généralement constitué de deux peaux tendues de chaque côté d'un cadre cylindrique ("fût" ou "caisse de résonance" de tambour). Les "dununs" mandingues rentrent donc dans cette catégorie, et sûrement dans sa forme la plus ancienne, car le fût est simplement taillé dans une pièce de bois massive (un tronc d'arbre).

Les tambours européens médiévaux (qui sont encore utilisés presque tels quels, dans les fanfares, batteries militaires et gardes nationales actuelles, de tous les pays du monde, avec parfois des versions modernes avec tirants à vis (Royaume-Uni)), sont réalisés avec une ou plusieurs feuilles de bois cintrées, collées, et laquées (vernies plusieurs fois), voire en métal (acier ou laiton (photo: tambour napoléonien d'époque, avec fût en laiton ("cuivre jaune") bosselé de l'aigle impérial et d'impacts de balles!)). Les cercles de tension sont également en bois et attachés entre eux par une corde passée en zig-zag d'un cercle à l'autre. Chaque portion de corde (ou "tirant") est groupée par deux par un rond de cuir ("coulant") qui rapproche ou non les tirants par coulissement et permet ainsi de régler la tension. La peau est originairement une peau d'âne ou de veau, mais on utilise maintenant plus souvent une peau de plastique recouverte d'un traitement granuleux (on parle de peau "sablée" en fait avec pulvérisation de peinture ("coated")).

Les tambours européens médiévaux (qui sont encore utilisés presque tels quels, dans les fanfares, batteries militaires et gardes nationales actuelles, de tous les pays du monde, avec parfois des versions modernes avec tirants à vis (Royaume-Uni)), sont réalisés avec une ou plusieurs feuilles de bois cintrées, collées, et laquées (vernies plusieurs fois), voire en métal (acier ou laiton (photo: tambour napoléonien d'époque, avec fût en laiton ("cuivre jaune") bosselé de l'aigle impérial et d'impacts de balles!)). Les cercles de tension sont également en bois et attachés entre eux par une corde passée en zig-zag d'un cercle à l'autre. Chaque portion de corde (ou "tirant") est groupée par deux par un rond de cuir ("coulant") qui rapproche ou non les tirants par coulissement et permet ainsi de régler la tension. La peau est originairement une peau d'âne ou de veau, mais on utilise maintenant plus souvent une peau de plastique recouverte d'un traitement granuleux (on parle de peau "sablée" en fait avec pulvérisation de peinture ("coated")).

Le timbre, cette ficelle tendue contre la peau de dessous (ou "peau de résonance"), est en boyau séché ou corde, à l'origine (comme les cordes d'instruments à corde). Ce système, qui fonctionne avec la résonance en "sympathie" de la peau de frappe, qui crée ce son si particulier de "crécelle", se retrouve sur les "bendirs", les grands tambourins digitaux marocains. On trouve aujourd'hui des timbres en acier, spiralées et groupés (sortes de "ressorts"), sous ce qu'on appelle les "caisses claires" ("snare drum" en anglais), qui ont un fût moins profond pour un son plus sec et précis, en orchestre, et faciliter la mise sur un pied, pour le jeu assis, en batterie moderne.

Le tambour est traditionnellement joué avec une ou deux baguettes en bois (en ébène avec embout de cuivre dans les batteries militaires de prestige), munies d'une olive (embout arrondi, pour faciliter le rebond), dont l'origine pourrait être chinoise.

Utilisé dès l'antiquité pour relayer des ordres militaires ou encourager les fantassins à la marche et marcher "au pas" (d'où le mot "marches" pour désigner les compositions musicales militaires, dont les premiers bataillons européens à l'utiliser furent des mercenaires suisses (qui firent partie intégrante de l'armée Française à partir de 1515, bataille de Marignan), dès le XVème siècle (photo ci-dessus: "Landsknechte": "paysans valets" ou "mercenaires" ou "lansquenets" en français (mercenaires allemands sur le modèle suisse), gravure par Daniel Hopfer, 1530)), le tambour sert aussi à rallier la foule pour les déclarations ou exécutions publiques, et parfois à accompagner les fêtes et défilés populaires (comme le carnaval: le "mardi gras", "la fête du printemps", d'origine païenne). Il est par contre interdit dans les églises, jugé trop "bestial" (violent et sensuel ("dansant"), associé symboliquement au "diable" dans les représentations, mais aussi aux musulmans).

Il faudra d'ailleurs attendre l'alliance avec les turcs Ottomans (François Premier), pour que l'usage des grosses caisses ("Davul" en turc, qui se jouent au départ avec deux baguettes (chez les turcs), une fine sous le fût, et une épaisse, au-dessus), timbales et cymbales turques (musique des janissaires (voir vidéo ci-dessus)) devienne à la mode dans les armées européennes, voire à la musique de cour (mais rarement avec tous les instruments réunis), avec des compositeurs modernistes comme Lully (en France), Mozart (en Autriche), Bach (en Allemagne) ou Haydn (en Angleterre), ce qui va de pair avec l'ouverture d'esprit et la curiosité du siècle des "Lumières". Certains troubadours (musiciens itinérants des cours médiévales) jouaient du tambour, d'une main, et de la flûte d'une autre. A la fin du moyen-âge, début de la mécanique, on trouve ce qu'on appelle des "hommes-orchestres", qui jouent de la grosse caisse (gros tambour) au moyen d'une cordelette attachée à un pied et une batte fixée à un axe de rotation. C'est l'ancêtre de la pédale de grosse caisse ("bass drum pedal"), premier accessoire qui fait de la batterie un instrument moderne (anciennement appelée "batterie de jazz" en France).

Au XIXème siècle, siècle de l'industrie, Hector Berlioz, compositeur et chef d'orchestre audacieux, introduit durablement la batterie militaire (sur le modèle turc: cymbales, grosse caisse, tambour et timbales) dans l'orchestre symphonique, pour enrichir la palette des timbres et apporter un caractère plus expressif, illustratif, populaire et anecdotique à la musique ("Symhonie fantastique", 1830). Cette introduction amène naturellement à une adaptation à la scène, par l'adjonction de pieds de tambours (trépied avec plateau pour la caisse claire, et cadre avec axe de rotation pour la grosse caisse, pour pouvoir la jouer verticalement ou horizontalement).

Aujourd'hui, quasiment plus aucune musique de film symphonique, ne se passe de la batterie militaire pour exprimer temps forts, accents et tensions dramatiques. Il ne s'agit plus de ne jouer que des marches, mais plus de créer des "effets" sonores, propres à faire le lien entre musique et bruitages, comme pour les premiers films de cinéma, déjà au temps du film muet, et plus tard avec Walt Disney, qui fera du lien entre musique (dont la batterie) et les images, un art accompli avec Mickey Mouse, qu'on nomme aujourd'hui le "mickey-mousing" (synchronisme images/musique au cinéma, inspiré de l'Opéra). C'est aussi au XIXème siècle que sont inventés les tirants à écrou, vis papillon ou à tête carrée  (modèle le plus courant aujourd'hui (photo)), qui s'insèrent dans des cercles d'acier perforés et des coquilles d'acier vissées au fût, ou qui vont d'un cercle à l'autre (tiges filetées aux extrémités et écrous (système encore utilisé pour les tambours brésiliens: "repinique", "surdo", "caixa" (ou "tarolle": désigne une caisse claire à simple serrage), "cuica", etc.).

(modèle le plus courant aujourd'hui (photo)), qui s'insèrent dans des cercles d'acier perforés et des coquilles d'acier vissées au fût, ou qui vont d'un cercle à l'autre (tiges filetées aux extrémités et écrous (système encore utilisé pour les tambours brésiliens: "repinique", "surdo", "caixa" (ou "tarolle": désigne une caisse claire à simple serrage), "cuica", etc.).

Avec la batterie de jazz, au début du XXème siècle, c'est sur tout un groupe de tambours différents que joue un seul batteur ("set" ou "kit" de batterie).

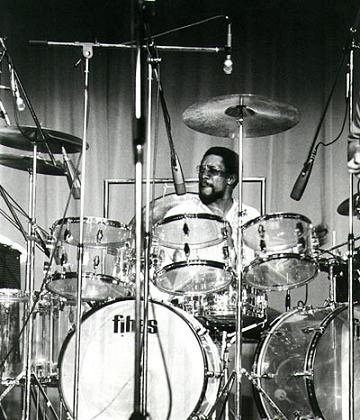

Dans les années 1970, certains batteurs (comme Billy Cobham (Mahavishnu Orchestra (photo)) ou John Bonham (Led Zeppelin)) utilisent de tous nouveaux tambours avec des fûts en plastique (transparents), au son plus "clair" et à l'esthétique plus "futuriste" (surtout si on place des "spots" en dessous).

Dans les années 1970, certains batteurs (comme Billy Cobham (Mahavishnu Orchestra (photo)) ou John Bonham (Led Zeppelin)) utilisent de tous nouveaux tambours avec des fûts en plastique (transparents), au son plus "clair" et à l'esthétique plus "futuriste" (surtout si on place des "spots" en dessous).

Dans les années 1980, ère de l'électronique, on commercialise des tambours à capteurs électroniques (généralement en caoutchouc), qui sont reliés à une base informatique transmettant des sons synthétisés ou enregistrés, à des amplificateurs (enceintes ou casque, pour s'entraîner silencieusement).

Mais le manque d'expressivité du son et des gestes qui résulte de ce système, fait que les batteurs actuels préfèrent toujours utiliser des tambours acoustiques en bois ou en métal, quitte à les amplifier par des micros (un peu comme les guitares, par exemple, avec un micro isolé par tambour).

. : Les kit standardisés : .

Pour le "rock" (plus bruyant)

- Une grosse caisse de 22" de diamètre (1"("pouce" ou "inch", unité de mesure américaine)=2,54 cm)

- Une caisse claire de 14"

- Un tom suspendu de 12"

- Un tom suspendu de 13"

- Un tom sur pied ("floor" tom ou "bass tom") de 16"

Pour le jazz: (ou batterie "jazzette", plus petite, pour cabaret)

- Grosse caisse: 18"

- Caisse claire: 14 ou 13"

- Toms 10, 12 (parfois seulement 12) et 14"

Pour la fusion: ("jazz-rock", intermédiaire)

- Grosse caisse: 20"

- Caisse claire: 14"

- Toms 10, 12, 14".

Certains modèles de certaines marques proposent même souvent un kit d'accessoires en plus (pédale de grosse caisse, pédale de charleston, voire un pied de cymbale suspendue). D'autres n'incluent pas la caisse claire, qui est souvent plus personnalisée chez les batteurs. Certaines marques proposent aujourd'hui des kits complets aux dimensions et configurations plus originales, notamment avec 4 voire 5 toms, qui est un standard assez courant en jazz-fusion, rock progressif ou heavy metal depuis les années 1970, mais obligeait jusqu'à lors à une fabrication customisée à la demande (très coûteuse et longue).

Pour vous aidez à vous constituer un set de batterie original, voir ma leçon: "Concevoir son set de batterie".

. : Les bois utilisés pour les fûts: .

- L'érable ("maple" en anglais):

- Sûrement le plus noble et "flamboyant" (mais aussi largement le plus cher, bois traditionnellement utilisé pour les violons classiques européens), avec le son le plus riche, rond et résonant, tout en gardant une attaque très précise et sèche (plus encore que le métal), ce qui lui confère un équilibre naturel. Le standard absolu en matière de batterie, utilisé par tous les grands batteurs de l'histoire, dans tous les styles de musique. La richesse de son timbre et son élasticité confèrent des vibrations chaotiques assez difficiles à contrôler (cela perturbe parfois les rebonds et met en valeur le moindre écart de nuance), c'est pourquoi beaucoup de grands batteurs préfèrent les caisses claires en métal, instrument sur lequel on fait le plus de roulements en batterie moderne.

- Le bouleau ("birch"):

- Plus élastique et moins dense que l'érable, il accentue le contraste et l'attaque (son "explosif", hyper-expressif, encore plus difficile à contrôler que l'érable, utilisé traditionnellement pour les balalaïkas russes). Le bouleau est apprécié de certains batteurs de jazz et de métal, qui cherchent à "surprendre" (dans tous les sens du terme).

- Le mélange des deux précédents (un pli de bouleau pour un pli d'érable):

- Son plus neutre et moins puissant, les deux essences de bois annulant leurs caractéristiques de rondeur et éclat, mais gagnant encore en richesse de timbre (mais plus "brouillon", un peu comme un vin "mélangé", moins harmonieux).

- L'acajou ("mahogany"):

- Proche de l'érable en plus sec (moins résonant), mais plus moelleux à l'attaque, avec beaucoup d'harmoniques graves et medium et des toniques assez précises, et donc beaucoup plus contrôlable (l'acajou est un bois assez dense (dur et lourd) mais néanmoins élastique, utilisé pour les djembés et balafons (sortes de xylophones avec des tonalités très pures et précises) ouest africains traditionnellement, notamment). C'est aujourd'hui une espèce protégée et donc rare.

- Le chêne ("oak"):

- Traditionnellement utilisé pour les congas cubains (sur le modèle des tonneaux de vin français), le chêne est un bois assez dur mais généralement plus tendre que l'acajou rouge exotique, très précis tonalement et sec mais encore brillant et résonant, et avec beaucoup d'harmoniques basses. Ce bois a été introduit très récemment pour la batterie moderne.

- Le hêtre ("beech"):

- Nouvellement introduit avec succès (choisi par le batteur soliste japonais Akira Jimbo ), plus sec encore que l'acajou et le chêne (conseillé pour ceux qui jouent très vite).

- Le tilleul ("Linden" ou "basswood")::

- Utilisé pour "couper" des essences de bois plus nobles citées précédemment, dans les batteries bas de gamme. Son pauvre et feutré, enlève puissance, précision de l'attaque, résonance et harmonie. Déconseillé pour la scène, à moins d'un réglage de micro et de peau très subtil, susceptible d'amplifier la résonance (mais diminuera alors la clarté et le rebond).

- Le peuplier ("poplar"):

- Idem en moins dense et élastique encore.

NB: Attention: toutes les qualités de ces bois dépendent aussi beaucoup des variétés utilisées, du climat d'origine et même de chaque arbre, de son traitement et de sa fabrication, donc je ne saurai trop vous recommander d'essayer les batteries et de les comparer avant d'en acheter une.

- A propos de l'aggloméré:

- Matériau qui donne un son tellement pauvre, laid, faible et peu expressif que quasiment plus aucune marque actuelle ne le propose aujourd'hui (je le déconseille quelque soit l'usage).

Finitions: tous ces bois peuvent être laqués avec plus ou moins de couches de vernis (plus il y a de couches, plus on gagne en clarté et résonance), avec coloration ou pas, voire carrément peints (se fait de moins en moins, appauvri le son, plus laid visuellement) ou juste poncés et recouverts d'un film plastique (batteries bas de gamme).

Vidéo montrant le processus de fabrication industrielle actuel des tambours de batterie moderne en bois, de la forêt à l'atelier de fabrication de Drum Workshop Inc.(DW Drums, USA).

. : Les métaux utilisés pour les fûts (seulement pour les caisses claires généralement) : .

- L'acier chromé (inoxydable ("inox"): "Chrome Steel" en anglais):

- Son brillant, assez flou à l'attaque, et très puissant, avec une note fondamentale très définie (très affirmée, souvent peu apprécié) et un timbre néanmoins assez riche mais peu complexe. Beaucoup de fût en acier de caisse claire sont "pliés" au centre (depuis 1914, marque Ludwig, premier fabricant industriel de batterie moderne (pédale de grosse caisse, en 1910) aussi premier fabricant à réaliser des caisse claires 100% métal, en 1911), ce qui rend le son plus "mat" et "sec" et enrichit le timbre (cela "brise" les vibrations et atténue la définition trop grande de la note fondamentale, mais atténue le contraste (amplitude des "nuances"), la résonance et la puissance).

- Le cuivre (pur (cuivre "rouge", "copper" en anglais) ou en alliage avec zinc (cuivre "jaune" ou "laiton", "brass" ou "gunmetal" en anglais)):

-

Il suffit d'entendre une trompette pour se convaincre des extrêmes qualités de résonance sonore du cuivre. Matériau déjà et encore utilisé pour les tambours de l'armée (il protégeait des balles et a une excellente projection sonore), et les timbales classiques, il fit la célébrité du modèle de caisse claire de luxe (baptisé plus tard "Black Beauty", anodisé (plaqué) de nickel noir et aussi gravé de décorations à l'origine) de Ludwig, depuis 1920 (photo), et est couramment utilisé pour les modèles de timbales latines de luxe. Plus brillant que l'acier, le cuivre a également un son plus "complexe" (harmonieux, et donc agréable) que l'acier, tout en s'en rapprochant quand même plus que les bois, avec beaucoup d'harmoniques aiguës et suraiguës (ce qui donne une attaque plus claire et rapide ("sèche" et expressive), aussi plus proche des bois). Il est évidemment plus cher que l'acier (et attention, plus fragile).

Il suffit d'entendre une trompette pour se convaincre des extrêmes qualités de résonance sonore du cuivre. Matériau déjà et encore utilisé pour les tambours de l'armée (il protégeait des balles et a une excellente projection sonore), et les timbales classiques, il fit la célébrité du modèle de caisse claire de luxe (baptisé plus tard "Black Beauty", anodisé (plaqué) de nickel noir et aussi gravé de décorations à l'origine) de Ludwig, depuis 1920 (photo), et est couramment utilisé pour les modèles de timbales latines de luxe. Plus brillant que l'acier, le cuivre a également un son plus "complexe" (harmonieux, et donc agréable) que l'acier, tout en s'en rapprochant quand même plus que les bois, avec beaucoup d'harmoniques aiguës et suraiguës (ce qui donne une attaque plus claire et rapide ("sèche" et expressive), aussi plus proche des bois). Il est évidemment plus cher que l'acier (et attention, plus fragile).

- L'aluminium:

Matériau assez rare pour les caisses claires et généralement utilisé pour les percussions brésiliennes (pour sa légereté, puisqu'il s'agit de défiler des heures avec pendant les carnavals), il fit la célébrité de la "Supraphonic" (modèle créé en 1963, entièrement plaquée de chrome, fût moulé (sans jointure), plié au centre, 2 rangées de 10 tirants (pour un réglage hyper fin et stable de la tension des peaux), avec sourdine interne réglable en feutre et enfin, dix coquilles enjoliveuses ("Imperial Lug", créé en 1936), qui reçoivent les paires de tirants opposés) encore de la marque américaine Ludwig (qui fut ma caisse claire de prédilection avec Aquarela, mais aussi celle de John Bonham (Led Zeppelin), Hal Blaine (Elvis Presley), Mitch Mitchell (Jimi Hendrix), Steve Gadd (Paul Simon, Chick Corea, Michel Petrucciani, Bee Gees, Chet Baker, Eric Clapton, Georges Benson, Ray Barretto, Al Jarreau, Ray Charles,...), Charlie Watts (Rolling Stones), Ringo Starr (Beatles), Joe Morello (Dave Brubeck) et Buddy Rich entre autres (considérée comme le modèle de caisse claire le plus enregistré de l'Histoire: "no comment!"): la "Rolls" des caisses claire , sans doute pour son équilibre parfait entre puissance, complexité des harmoniques (mais pas trop) faisant ressortir les fréquences médiums-aiguës du timbre, sa régularité et son contrôle du son (spécialement grâce à sa sourdine ajustable), avec une attaque très douce qui contraste parfaitement les rim shots avec les notes fantômes: une caisse faite idéalement pour la main de l'homme d'après moi (photo: Ludwig Supraphonic LM402, 14x6.5", modèle créé en 1971)). De manière générale, l'aluminium a été choisi par les percussionnistes de carnaval brésiliens aussi pour sa sonorité claire, pure, contrastée et puissante, sans être trop "piquée" (sèche, contrairement aux bois), justifiée en extérieur, en acoustique, pour faire entendre les "rim shots" d'appel du répinique chef ou les notes accordées des surdos.

Matériau assez rare pour les caisses claires et généralement utilisé pour les percussions brésiliennes (pour sa légereté, puisqu'il s'agit de défiler des heures avec pendant les carnavals), il fit la célébrité de la "Supraphonic" (modèle créé en 1963, entièrement plaquée de chrome, fût moulé (sans jointure), plié au centre, 2 rangées de 10 tirants (pour un réglage hyper fin et stable de la tension des peaux), avec sourdine interne réglable en feutre et enfin, dix coquilles enjoliveuses ("Imperial Lug", créé en 1936), qui reçoivent les paires de tirants opposés) encore de la marque américaine Ludwig (qui fut ma caisse claire de prédilection avec Aquarela, mais aussi celle de John Bonham (Led Zeppelin), Hal Blaine (Elvis Presley), Mitch Mitchell (Jimi Hendrix), Steve Gadd (Paul Simon, Chick Corea, Michel Petrucciani, Bee Gees, Chet Baker, Eric Clapton, Georges Benson, Ray Barretto, Al Jarreau, Ray Charles,...), Charlie Watts (Rolling Stones), Ringo Starr (Beatles), Joe Morello (Dave Brubeck) et Buddy Rich entre autres (considérée comme le modèle de caisse claire le plus enregistré de l'Histoire: "no comment!"): la "Rolls" des caisses claire , sans doute pour son équilibre parfait entre puissance, complexité des harmoniques (mais pas trop) faisant ressortir les fréquences médiums-aiguës du timbre, sa régularité et son contrôle du son (spécialement grâce à sa sourdine ajustable), avec une attaque très douce qui contraste parfaitement les rim shots avec les notes fantômes: une caisse faite idéalement pour la main de l'homme d'après moi (photo: Ludwig Supraphonic LM402, 14x6.5", modèle créé en 1971)). De manière générale, l'aluminium a été choisi par les percussionnistes de carnaval brésiliens aussi pour sa sonorité claire, pure, contrastée et puissante, sans être trop "piquée" (sèche, contrairement aux bois), justifiée en extérieur, en acoustique, pour faire entendre les "rim shots" d'appel du répinique chef ou les notes accordées des surdos.

- Le bronze (alliage cuivre + étain):

- Nouvellement exploité par certaines marques (sûrement inspiré par les cymbales), le bronze apporte la richesse de timbre chaleureuse qui fait défaut au métaux purs, ainsi qu'une plus grande sécheresse et brillance (mais moins que le cuivre pur ou le laiton), sans trop altérer la puissance (à essayer).

Certaines marques proposent aussi depuis peu des fûts en métal martelés (bosselés), à l'imitation des cymbales, ce qui enrichit et assèche encore leur son.

Marc De Douvan Déc. 2005, revisé en Mars 2013

Sources indicatives et pour en savoir plus: site présentant des catalogues d'époque et photos de batteries anciennes: www.vintagedrumguide.com

© 2005 Marc de Douvan Crédits Mentions légales